驚き!漢字『経』の由来の秘密-実は古代の織機から紡ぎ出された経糸だった

古代の織機から紡ぎ出された経糸が時を経て地球上の自分の立ち位置を明示的に示す経度となって立ち現れた物語が奥深い!

中国のダビンチと称される後漢時代の張衡は、絹織物の縦糸と横糸にヒントを得て、地図に緯度と経度を適用することを思いついたといわれている。ここにひも解く歴史のロマン

このページは以前にアップした下記のページを全面的に見直しアップグレードしたものです。

「漢字 経の成立ちと由来:東経135°の「経」はどこから来たの? それは古代の織機に使われたたて糸のこと」

導入

「漢字『経』の意味、使い方、語源、関連熟語について詳しい解説。」

漢字の意味と成り立ち: 「経」という漢字の基本的な意味、

象形文字としての成り立ち、古代中国での使用例など。

使い方と例文: 現代日本語での使用例、典型的な文脈での使い方、例文。

関連熟語: 「経済」「経緯」「経験」「経度」「経営」など、関連する熟語とその意味を解説。

文化的・歴史的背景: 漢字の歴史的な背景や文化的な意味について

**********************

「経」という漢字の基本的な意味

象形文字としての成り立ち、古代中国での使用例など。

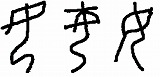

漢字「経」の楷書で、常用漢字 右に「経」の原字を示した。金文ではあるが、ある意味原始的な文字であるといえるだろう。これは象形文字であり、最も原始的な織機を表している。下部の横棒を足で突っ張り持ち、上部にたて糸をつけ、そのたていとを縫うようにして横糸で編み上げていく。 |

| 経・金文 |

経・小篆 |

使い方と例文: 現代日本語での使用例、典型的な文脈での使い方、例文。

- 音読み ケイ、キョウ

- 訓読み へ(る)

意味

- たて糸

- 南北の方向

日本は東経135度にあると言われる。これは地球一周は360°であり、24時間で一回転するから、1時間当たり15°回転することになる。イギリスのグリニッチを基準とすると日本は135°線上に明石が位置する。 - 筋道(物事がそうなった理由)、または道路

- 法律、規範、おきて

- 時間の流れ:〇〇時間を経て・・のように使われる。

- 境界(さかい)、境を定める

- 治める、統治する:経世済民の精神で政治を行う、経理

- かかる、ぶら下がる、かける

- めぐり(周期)(例:月経)

- 文書、特に儒教や仏教の教えを記したもの(例:経書、経文)仏教の経典を学び、悟りを目指す

同じ部首を持つ漢字 経、径、軽、茎

漢字「経」を持つ熟語

- 経: 経典のこと、宗教の教えを収めた書物

- 経緯:たて糸と横糸、いきさつ、天下・国家をおさめととのえる

- 経過:通り過ぎること、物事のなりゆき、これまで経てきた途中の状態

- 経験:実際に自分でやってみる、実際にしたり見たりして得た知識や技術

- 経営:事業をはかり営むこと、土地を測って、たて線と外枠の線とを引く。土台を据えて建設すること

**********************

漢字「経」の漢字の由来

象形文字としての成り立ち、古代中国での使用例など。

参考書紹介:「落合淳氏の『漢字の成立ち図解』」

漢字の暗号の解釈

「経」は「經」の簡体字。 甲骨の "経"は象形文字。これは古代のベルト織機の絵文字である。 このタイプの織機は通常、二つの平行なロッドによって縦糸を支持し、一方は織機のベルトに固定され、もう一方は縦糸を締め付けるために織機の足によって支持され、中央は縦糸と横糸を分離する。

|

| 引用:「漢字の暗号」唐漢著 |

「圣」という単語が一般的に使用されるグループ構成要素になったので、人々は「糸」偏を追加し、小篆、金文の第2款を引き継ぎ楷書では「経」と書いた。

「経」の本来の意味は古代の単純な織機であり、「説文では「経、織り方」と解釈される。

漢字「経」の字統の解釈

形声 旧字は経にに作り、巠声。巠は織機にたて糸を張り、その一端を工形の横木に巻きつけた形で、經の初文。

先王の典籍を経とし、これを補翼するものとして作られた漢代の識(予言)を主とする書を、緯書という。建物の造営に、まず測量して南北を正すことを経という。

漢字「経」の漢字源の解釈

会意兼形声。「巠」は上の枠から下の台へたて糸をまっすぐに張り通した様を描いた象形文字。

経は「糸+音符・巠」で糸へんを添えて、たて糸を明示した字。

漢字「経」の歴史的変遷

| 漢字「巠」・経の原字 |

文字学上の解釈

「巠」の由来と意味

「巠」は「巠」の原字である。 「圣」という単語が一般的に使用されるグループ構成要素になったので、人々は「糸」偏を追加し、小篆、金文の第2款を引き継ぎ楷書では「経」と書いた。

|

| 漢字「緯」 小篆 |

「緯」の由来と意味

緯は経の対句の様に用いられるので、補強する意味でここに説明を加える。

形声文字 声符は韋。韋は城邑の上下を左右に巡ることで、その左行右行を織物に移して、横糸を緯という。たて糸は経(經)。 経をたどって緯を加えるので、ことの過程・経過を 経緯という。儒家の経典とするものは経、これに附託して行なわれた漢代の予言や占トの書を緯書とい う。予言を識というので、その学を讖緯という。

天文学・地図学における「経」という概念について

古代の経線

地図を経線と緯線で区切って、その座標で各地点の位置を表すという発想は古くから存在した。古代に地球の大きさを求めた地理学者エラトステネス(紀元前275年 - 紀元前194年)は、シェネ(アスワン)とアレクサンドリアを結んだ線を基準として、それと平行に数本の直線を引いた地図を作成した。

その後、紀元前の天文学者であるヒッパルコスは、天球と同様に地球を自転軸を持つ球とみなし球面上の角度として経緯度を定義し、360分割した経線と緯線を考え、さらにその分割した1つの区間(1度)を60分、さらにその1分を60秒で表すといった、現在のような等間隔の経緯線網を考案した。

このヒッパルコスの方法を使って、プトレマイオスは実際に経度を旅行記などの資料を参考にしてまとめた地図を作成した。

しかし、当時は経度を求める技術がまだ確立されていないため、その経度は実際よりも大きく外れたものになっている。

しかし、当時は経度を求める技術がまだ確立されていないため、その経度は実際よりも大きく外れたものになっている。

中国における経度

|

| 張 衡の地動儀(模型) |

同じ頃、中国でも経度の概念が生まれた。プトレマイオスと同じ時代に活躍した張衡は、地図上に縦横の線を延ばしてその座標で距離を求める方法を考え出した。これは、地図を絹織物に刺繍する際に、縦糸と横糸が交じり合うさまを見て思いついたといわれている。また3世紀になると裴秀も同じように縦横の線で位置を示す方法を提案し、その2つの座標にそれぞれ縦糸・横糸を意味する「経」「緯」という文字をあてた。

張 衡(78年 - 139年)は、後漢代の詩人、学者及び発明家であり、力学の知識と歯車を発明に用いた。彼の発明には、世界最初の水力渾天儀(117年)、水時計、候風儀と呼ばれる風向計、地動儀(132年)、つまり地震感知器などがある。

まとめ

漢字「巠」は太古の昔、使われていた織機の象形文字であり、「経」の原字である。そしてそのたて糸を明示する為に糸へんを付加され。「経」は織機から切り離され、もっぱらたて糸そのものを表すようになった。

このたて糸が「経」の基本的な意味であり、現在では色々の使い方をされるが、すべて、この「たて糸」から派生、拡張されたものである。

またたて糸と対句的に表現される横糸を「緯」という。

今我々が北緯、東経などで使っている「経」と「緯」はまさしくここから出たものである。

|

「漢字考古学の道」のホームページに戻ります。

|