はじめに

このページ「漢字「心」の叫び:旧い価値観に毒された資本主義文明の価値観からの解放を」を通して分かること

このページから分かること

- 「心」のケアに役立つ「ものの見方」がわかる

- 五行説は、古代中国の哲学思想が理解できる

- 漢方を見直しできる

- 今まで知らなかった旧くて新しい価値観が理解できる

- これまでの自分の生活を全面的に見直すきっかけを掴める

- 認知症の予防に役に立つ

目次

1.1 五行説とは何か、どのような歴史的背景・文化的意義があるか

五行説は、古代中国の哲学思想のひとつで、自然界や人間社会のあらゆる現象を「木」「火」「土」「金」「水」という五つの基本的な要素に分類して考える枠組みです。

しかも、これらの要素は、静的な物質ではなく、宇宙における様々な性質、機能、変化の状態、そして相互作用を表しています。

そしてこの考え方は占星術、音楽、政治など、古代中国の思想の広範な領域に影響を与えてきました。中でも、医学の分野では現代に至っても中国医学(TCM)では根幹をなす概念の一つとして、重要視されています。

歴史的背景:

紀元前数世紀に成立したとされ、古代中国の天文、暦、医学、占星術、さらには政治や軍事戦略にまで影響を与えました。陰陽説とともに、万物の変化と調和を説明するための基本的な理論体系として発展しました。

文化的意義:

この思想は、自然の循環やバランス、変化の法則を重んじる中国文化の根幹を成しており、漢方医学や風水、さらには日本や韓国などの東アジア諸国の文化にも大きな影響を与えています。また、個々の五行が互いに生成(相生)や抑制(相克)しあうという考え方は、調和とバランスの重要性を説く哲学として現代にも通じる普遍的な価値を持っています。

以上五行説を顧みて、私たちが中華思想や漢方がどちらかというと古臭い、遅れたものだと思っていました。しかし実は五行説こそが今まで私たちが西欧文明にどっぷりつかって忘れ去っていた概念即ち、「物事を運動の中で捉え、関連の中で捉える」を思想体系として確立したものを持っている事を再認識することができました。

1.2 五行の解剖:性質、象徴、そして動的な関係性

|

| 五行説 内臓関連図 |

五行説における五つの要素は、それぞれ固有の性質と象徴的な意味合いを持ち、互いに影響を与え合いながら宇宙の調和を保っています。

- 木(もく)

木は、樹木や草花が上へ、外へと伸びやかに成長する様子を表し、成長、発展、拡張、柔軟性、そして上昇の性質を持ちます。色は青や緑、季節は春、方角は東と関連付けられています。木は、生命力、創造性、そしてサイクルの始まりを象徴しています。春という季節、そして日が昇る東という方角との関連性は、自然界における誕生と新たな始まりの概念と深く結びついています。

- 火(か)

火は、炎が熱く燃え上がり、上昇する様子を表し、熱、温かさ、上昇、明るさ、そして情熱の性質を持ちます 1。色は赤、季節は夏、方角は南と関連付けられています。火は、エネルギー、熱意、そして活動の頂点を象徴しています。最も暑く、日照時間が最も長い夏との関連は、一年の中でエネルギーが最も高まる時期を示唆しています。

- 土(ど)

土は、万物を受け入れ、育み、変化させる大地を表し、安定、育成、滋養、そして変化の性質を持ちます。色は黄、季節は土用(季節の変わり目)、方角は中央と関連付けられています。土は、バランス、調和、そして生命を支える根源を象徴しています。季節の変わり目の中央に位置づけられることは、他の要素のサイクルを安定させ、媒介する役割を示唆しています。

- 金(ごん)

金は、金属が持つ清らかさ、硬さ、そして収斂する性質を表し、清潔感、清涼感、収斂、そして改革の性質を持ちます。色は白、季節は秋、方角は西と関連付けられています 1。金は、収穫、終焉、そして新たな段階への準備を象徴しています 1。収穫の季節である秋との関連は、成長のサイクルの終焉と、次なるサイクルへの準備期間を示唆しています。

- 水(すい)

水は、潤いを与え、下へと流れる性質を表し、下降、寒冷、潤下、そして貯蔵の性質を持ちます。色は黒、季節は冬、方角は北と関連付けられています。水は、休息、再生、そして生命の源を象徴しています。寒く、暗い冬との関連は、エネルギーを蓄え、次の成長期に備える時期を示唆しています。

- 五行の動的な関係性:相生と相克

これらの五つの要素は、互いに影響を与え合う二つの主要な関係性を持っています。

- 相生(そうしょう): 一方の要素が他方の要素を生み出し、助け、促進する関係です。木は燃えて火を生じ(木生火)、火は燃え尽きて土を生じ(火生土)、土の中からは金属が産出し(土生金)、金属の表面には水滴が生じ(金生水)、水は木を育みます(水生木)。これは、滋養とサポートのサイクルを表しています。

- 相克(そうこく): 一方の要素が他方の要素を抑制し、制御する関係です。木は土から養分を吸い取り(木剋土)、火は金属を溶かし(火剋金)、土は水をせき止め(土剋水)、金属は木を切り倒し(金剋木)、水は火を消し止めます(水剋火)。これは、バランスと抑制のサイクルを表しています。

これらの相生と相克の相互作用は、五行システム全体のバランスと調和を維持するために不可欠であり、単一の要素が過剰になったり、不足したりするのを防ぎます。

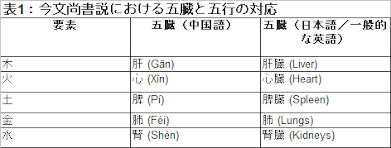

1.3 今文尚書説:五臓への五行の配当

今文尚書(きんぶんしょうしょ)説は、古代中国の古典である『書経(しょきょう)』の解釈における主要な学派の一つです。五行説の枠組みの中で、今文尚書説は、伝統中国医学における五つの主要な内臓、すなわち五臓(ごぞう)に対して、五つの要素を特定の方法で対応させています。

今文尚書説によれば、五臓と五行の対応は以下の通りです。:

-

肝(かん)は木(もく)に対応する;

- 心(しん)は火(か)に対応する

- 脾(ひ)は土(ど)に対応する

- 肺(はい)は金(ごん)に対応する

- 腎(じん)は水(すい)に対応する

歴史的な背景として、古文尚書(こぶんしょうしょ)説と呼ばれる別の学派が存在し、脾を木、肺を火、心を土、肝を金、腎を水と対応させるなど、異なる配当を提唱していたことも注目されます。しかし、伝統医学においては今文尚書説の配当がより広く採用されてきました。このことは、今文尚書説による臓器と要素の関連付けが、他の解釈と比較して、生理学的および病理学的な現象をより適切に説明できると考えられてきたことを示唆しています。

2 対応関係の解読:臓器の機能と要素の性質の関連付け

今文尚書説における臓器と要素の対応は、単なる分類ではなく、それぞれの臓器の機能的特徴が、対応する要素の性質と深く共鳴していると考えられています。ここでいう臓器の機能は、西洋医学的な解剖学的定義とは異なる、伝統中国医学独自の概念を含むことに留意する必要があります。

- 肝(かん)と木(もく)

伝統中国医学において、肝は全身の気(生命エネルギー)と血(血液)の流れをスムーズに保つ役割を担っています。この機能は、木が持つ成長し、伸びやかに動く性質と一致します。また、肝は計画性、決断力、そして怒りや欲求不満といった感情のバランスにも関わると考えられています。これは、木の持つ力強い成長と、時に硬直したり、影響を受けやすかったりする性質と関連付けられます。さらに、肝は血液を貯蔵し、必要に応じてその量を調節する機能を持つとされます。これは、樹木が樹液を蓄え、必要に応じて流動させる様子に例えられます。伝統中国医学における肝の概念は、単なる物理的な臓器だけでなく、自律神経系や感情の調整といった、より広範な機能を含む点が西洋医学とは異なります。

- 心(しん)と火(か)

|

| 五行説における心・火・夏の説明図 |

心は、血液循環を司り、全身に温かさを供給する役割を持つとされます。これは、火の持つ熱と上昇の性質を直接的に反映しています。また、心は精神、意識、思考、感情(特に喜び)、そして睡眠を司る「神(しん)」が宿る場所と考えられています。これは、火の持つ明るく、エネルギーに満ちた性質と関連付けられます。心は血管を制御し、その状態は顔色に現れるとも言われます。これは、体の内なる「火」が外に現れる様子と捉えられます。伝統中国医学における心の役割は、西洋医学における心臓の機能に加え、精神や意識といった側面を含むことで、心身のつながりを強調しています。

- 脾(ひ)と土(ど)

脾は、食物を消化吸収し、栄養分を気や血へと変換する重要な役割を担うとされます。この機能は、土が物質を育み、変化させる性質と合致します。脾は、栄養分を全身に輸送・分配し、内臓を正しい位置に保つ働きも持つとされます。これは、土が安定性と支持性を持つ性質を反映しています。脾は、憂いや考えすぎといった感情と関連付けられ、筋肉や口にその状態が現れるとも言われます。これは、感情が消化機能に影響を与えることを示唆しています。伝統中国医学において、脾は気と血を生み出す中心的な役割を担い、全身のエネルギーと活力の基盤となると考えられています。

- 肺(はい)と金(ごん)

肺は、呼吸を司り、体内に空気を取り込み、不要なガスを排出する役割を担います。これは、金が気とその下降・発散の動きを司る性質と一致します。肺は、外部の病原体から体を守る衛気(えき)を全身に分散させ、体液の調節にも関与するとされます。これは、金の持つ清浄性と防御の性質を反映しています。肺は、悲しみや憂鬱といった感情と関連付けられ、皮膚や鼻にその状態が現れるとも言われます。これは、呼吸と感情の状態との関連を示唆しています。伝統中国医学において、肺は呼吸と防御という、体と外部環境との相互作用において重要な役割を果たします。

- 腎(じん)と水(すい)

腎は、成長、発育、生殖、そして寿命に関わる根本的な物質である精(せい)を貯蔵する役割を担います。これは、水が貯蔵の性質を持ち、生命の根源と深く関わることに合致します。腎は、水分代謝を司り、尿の排泄を調節し、体内の水分バランスを維持する機能も持ちます。これは、水が体液を調節し、下へと流れる性質を直接的に反映しています。腎は、恐れや驚きといった感情と関連付けられ、耳や骨にその状態が現れるとも言われます。これは、生命の根源的なエネルギーと感情反応との関連を示唆しています。伝統中国医学において、腎精は生命の基礎であり、長期的な健康を維持するために重要であると考えられています。

この臓器と要素の対応関係、そして五行間の相生と相克の関係は、伝統中国医学において、人体の生理学的および病理学的状態を理解するための基本的な枠組みを形成しています。

五行のバランスが崩れると、対応する臓器の機能不全として現れたり、その逆も起こり得ます。例えば、木(肝)のバランスが崩れると、怒りや硬直といった制御不能な「成長」として現れる可能性があり、水(腎)の不足は、乾燥や不安定さをもたらす可能性があります。

相生の関係

臓器が互いにどのように支え合い、滋養し合っているかを説明する上で重要です。

例えば、腎(水)は肝(木)を滋養し、肝(木)は心(火)を滋養し、心(火)は脾(土)を滋養し、脾(土)は肺(金)を滋養し、肺(金)は腎(水)を滋養します。

相克の関係

過剰な活動や不足を防ぎ、バランスを維持する上で重要です。例えば、肺(金)は肝(木)を制御し、肝(木)は脾(土)を制御し、脾(土)は腎(水)を制御し、腎(水)は心(火)を制御し、心(火)は肺(金)を制御します。

これらの関係は、臓器機能の相互関連性や病気の進行を理解するために用いられます。

例えば、肝(木)の不調は、相克関係により脾(土)に影響を与え、消化器系の問題を引き起こす可能性があります。同様に、腎(水)の不足は、相生関係により肝(木)を十分に滋養できず、肝に関連する症状を引き起こすことがあります。

五行システム内のバランス

この理論的枠組みは、伝統中国医学における診断原則を導くものであり、症状や徴候を観察することで、影響を受けた臓器とその対応する要素における不均衡のパターンを特定します。また、鍼灸、漢方薬、食事療法などの治療戦略は、不足している要素を補い、過剰な要素を制御し、要素間の関係を調和させることで、五行システム内のバランスを回復させることを目的としています。

五行説は、単に症状に対処するのではなく、不均衡の根本原因を治療することを重視する、洗練された診断・治療の枠組みを伝統中国医学に提供しています。また、「五臓」という概念は、西洋医学的な解剖学的臓器とは異なり、より広範な生理的、感情的、そして精神的な側面を含む機能システムを表していることも重要です。

中国の五行説における今文尚書説は、肝を木、心を火、脾を土、肺を金、腎を水と対応させることで、人体の主要な臓器と宇宙の基本的な要素を結びつける独特な視点を提供します。

この対応関係は、単なる分類に留まらず、それぞれの臓器の機能的特性が、対応する要素の性質と深く関連しているという考えに基づいています。

さらに、五行間の相生と相克の関係を通じて、臓器間の相互作用や身体全体のバランスを理解しようとするのが、伝統中国医学の重要な特徴です。

この古代の知恵は、現代においても、人間の健康と病気を理解するための貴重な枠組みを提供し続けています。

以上、五行説を改めて顧みて、実は五行説が「物事を運動の中で捉え、関連の中で捉える」を思想体系として確立したものを持っている事を思い知ることができました。このことこそ、今まで私たちが西欧文明にどっぷりつかって忘れ去っていた事を反省し、

価値観も含めて、生活全体を見直さなければならない時に来ているのだと強く感じました。