漢字「愛」の由来:昔の「愛」には心があった。簡体字の「爱」には心がない

ーー 甲骨文字から簡体字まで「愛」の変化が示す社会の変化 ーー

現代では人類は、「愛」そのものを見失ってしまったのではないかとすら思える。あまりに殺伐としているから‥。

そして、近い将来、未来の中で、人類が滅びる前に、再び「愛」を見出すことが出来るだろうか

音声で聴く「愛」の物語

この記事の背景や漢字の面白さを、約5分の音声でやさしく解説します。

移動中や作業中でもどうぞ、音声プレイヤーの「▶」でお楽しみください。- 社会の発展と「愛」の遍歴

- 現代の漢字「愛」が表すもの

- 愛の成り立ち

- 現代の「愛」が直面するもの

- 変化する愛への心構えの指針

目次

**********************

前書き

人類のが地球に誕生してからずーと「愛」を探し求めてきた、というか愛に飢えてきた。そして終末期といわれる現代、人類は愛を手に入れることが出来ているだろうか?

戦争、気候変動、食糧難、暴力、あふれるヘイト、この中にあなたは愛を見出せるのか? 綺麗ごとというなかれ!愛は人間が生きるための基本なのだから!

漢字「愛」の今

現代では漢字「愛」には二つの字体が使われています。一つは日本や台湾で使われている字体(繁体字と呼びます)です。もう一つの字体は繁体字(伝統的な漢字)よりも画数が少なく、中国大陸、シンガポール、マレーシアなどで使われている字体です。これを中国では「簡体字」と呼んで、日本などで使われている字体と区別をしています。

二つの「愛」

では日本で使われている字体から始めましょう。 日本の漢字は戦後新字体として確定されましたが、台湾、香港、マカオなどとたいへんよく似ています。

日本の漢字は戦後新字体として確定されましたが、台湾、香港、マカオなどとたいへんよく似ています。新字体とは、日本で第二次世界大戦後に制定された「当用漢字字体表」や「常用漢字表」において、それまでの旧字体(正字体や康熙字典体など)を簡略化した漢字のことです。

漢字「愛」の歴史

「愛」のない世界はどんな世界であった?

実は人間が誕生して、文字を持つようになるまでには随分長い時間がかかっています。

中国についていえば、4大文明の一つである「黄河文明」が誕生してから人々は長い間、狩猟や採取による生活を強いられてきました。その間、恐らく定住することもなく、家族単位で行動していましたから、文字など持つ必要はなかったっわけです。

甲骨文字の誕生

ところが、人々が定住し稲などを栽培をするようになり、集団で生活し、次第にゆとりがある生活をするようになると貧富の差が生まれ、石の伝達手段も高度になってきました。最初は村の権力者が王権を維持するため神の力を借りて、力を誇示するようになりました。これに用いられたのが神の宣託です。こうして神の意思を伝達手段として文字が作られました。こうして誕生したのが甲骨文字です。今から3500年前の話です。

しかしこのころは人々の暮らしは貧しく、自分の命をつなぐだけの生活が続きました。それでも次第に社会は発展し、農耕が発達し、青銅器が作られるようになり、人々の生活も次第にゆとりが出てくるようになりました。

こうなると人々の気持ちも、周りに気を配れるゆとりが出てくるようになったのです。

話が長くなりましたが、皆さんは、「衣食足りて礼節を知る」ということを聞いたことがありますか。これは中国の春秋時代の斉の宰相、管仲の言行録である『管子』に出てくる言葉ですが、人間はこの時期に至って人としての感情や感性を知るようになったのです。

「愛」の誕生

本当話が長くなって申し訳ありませんが、人間が「愛」という感情を持つまでにこれぐらい長い歴史があり、苦闘があったわけです。たかが愛と夢おろそかにはできませんぞ!

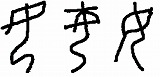

引用:「汉字密码」(P886、唐汉著,学林出版社)

「愛」の字の成り立ち」

愛は会意文字である。

「愛」という字の形には、人々の心をこめた情感が覗える。

金文の愛に対しては2種類の解釈がある。ひとつの解釈は、一人の人が両手で心をささげ持つ形である。そっぽを向いているが、口では心の中を懸命に訴えている様。

別の解釈は、犬の画の中に丸い形の心が認められる。これは犬が主人に対して喜びの情をしめしているという。

小篆の愛の字は下部に一本の線が突出しているが、歩いてくることの意味を付け加えている。これは愛が一種の「主動」であることを表わしている。 小篆の字形の形態は美しいが、却って象形の趣を失っている。楷書は隷書を経て「愛」に変化した。

漢字の簡単化の中で、心は省略されて現在に至っている。 現代中国語の「爱」はもともとの漢字の持つ意味や情感が失われてしまっている。少し皮肉っぽくいえば、現代中国の簡体字の「爱」では、「心」が失われてしまっているように思うのだが・・。愛には心が必要だ!!

「字統」の解釈

白川博士は「字統」の中で、「愛」について、「後ろを顧みて立つ人の形を表わす字形と「心」の会意文字である。

後に心を残しながら立ち去ろうとする人の姿を写したものであろうとしている。確かにこちらの方が私たちの感覚にはよく合う。

説文では、「恵」の古代文字を出して「恵」なりとしているということだが、これは、「愛」と同字異文であるとしている。

哲学:失われた完全性を求める旅

もともと愛に完全性などあったのか?と思いつつ

さらに、西洋と東洋の愛の認識のこの違いはどこから来るのだろうか?

- 狩猟民族

- 農耕民族

のちかいだろうか? 歴史の深みに足を取られ、流されそうになっている自分を感じる。

プラトンの教え

古代ギリシャの哲学者プラトンは、著書『饗宴』の中で「人間球体論」を紹介しました。かつて一体だった人間が神によって二つに引き裂かれ、その失われた半身を求める感情こそが「愛」の起源であると。これは、愛が「欠如」から生まれ、孤独を解消し、繋がりへと向かう根源的な欲求であることを示唆しています。

キーコンセプト:

- 人間球体論:愛は、引き裂かれた自己の片割れを探す旅。

- 欠如からの欲求:不完全な自己を充足させたいという願いが愛の原動力。

仏陀の教え

仏教は古代ギリシャ哲学とは全く異なる思考方法で、愛を捉えていました。

キーコンセプト:

- 「愛」は、一般的に、欲望や執着を意味し、悟りの妨げとなる煩悩の一つとされ、自己中心的な愛や、対象への執着は区別を促すものとなり、単なる己の欲望充足のための愛となる。

こうした愛は仏のいう慈悲(無償の「愛」)とは全く異なるものであると説く。 - 仏教で説かれる「慈悲(じひ)」は、見返りを求めないであり、他者を思いやる心として、悟りに向かうための重要な要素とされています。

日本における「愛」という言葉がいつから使われたかについてYahoo 知恵袋に大変参考になる記事を見つけたので、そっくり参照させていただいた。

「「愛」 という言葉、文字はいつごろから日本で使われていましたか?。」

「愛」の持つ意味

「愛」は、賞賛の積極的な表現から生まれたもので、人や物に対する感情です。例えば、唐代の白居易の詩「雪戯火向」には、「我が人生で愛するものは、火を愛し、雪を憐れむ」とあります。また、「愛」は特に男女間の愛情や賞賛を指すこともあり、「性、情欲、愛」といった言葉で表現されます。現代の口語では、「愛」は「容易な」や「しばしば」といった意味を持つこともあります。例えば、「鉄は錆びるのが好き、その子は病気になるのが好き」などです。「愛」はもともと主動で「愛慕」の気持ちを表白することから来ている。人や事物に備わる一種の情感を表わす。

愛はまた男女の情愛または愛慕でもあり、「性愛、愛欲、歓愛」などなど。現代口語では、「愛」は「容易・平常」の意味にもなる。

「愛」を古代人たちはどう捉えていたか

「愛」古代漢語では、よく「けち臭い、惜しがる」の意味に用いる。論語の中で、「尔爱其羊 , 我爱其礼」「羊を惜しむのはその礼を惜しむようなもの。そのなかの「愛」は惜しむことの意。哲学者の講義の中に「爱是一种自私」愛は「自分の一種」他人を愛することは自分を愛することだ。『戦国策』のなかで、父母子供を愛し、すなわち深く謀る。このことは父母は子供を愛するなら、子供ためによく計画を立て、長くためになるようにすべきだ。子供の成長の中から恩恵を預かることが出来れば、而して災難にはならない。まとめ

一つの漢字の旅は、私たちに多くのことを教えてくれます。言葉は時代と共に変化しますが、その奥にある人々の想いや文化は、文字の中に刻まれ続けています。「愛」から「心」が消えたことを知った今、私たちは自らの「愛」について、少しだけ深く考えるきっかけをもらったのかもしれません。

現代の私たちが最もよく知る「男女間の愛情」も「愛」の重要な意味です。しかし、この意味が一般的になったのは、実は比較的最近のこと。時代と共に、「愛」という言葉が、より個人的で情熱的な感情を表すようになってきたことがわかります。

しかし最近この愛という言葉から昔あったような情感が失われているように感じます。何か無機質な言葉だけが独り歩きしているように感じます。それは人間の考えが生活から離れてしまっているように思うのです。これから先愛は何処へ行ってしますのでしょうか?デジタル社会になるのは否めません。身を焦がすような愛は、デジタルではどのように表現されるのでしょうか?

もう一度強く強く叫びたい。「愛っていったい何なのだ!」

| 「漢字考古学の道」のホームページに戻ります。

|